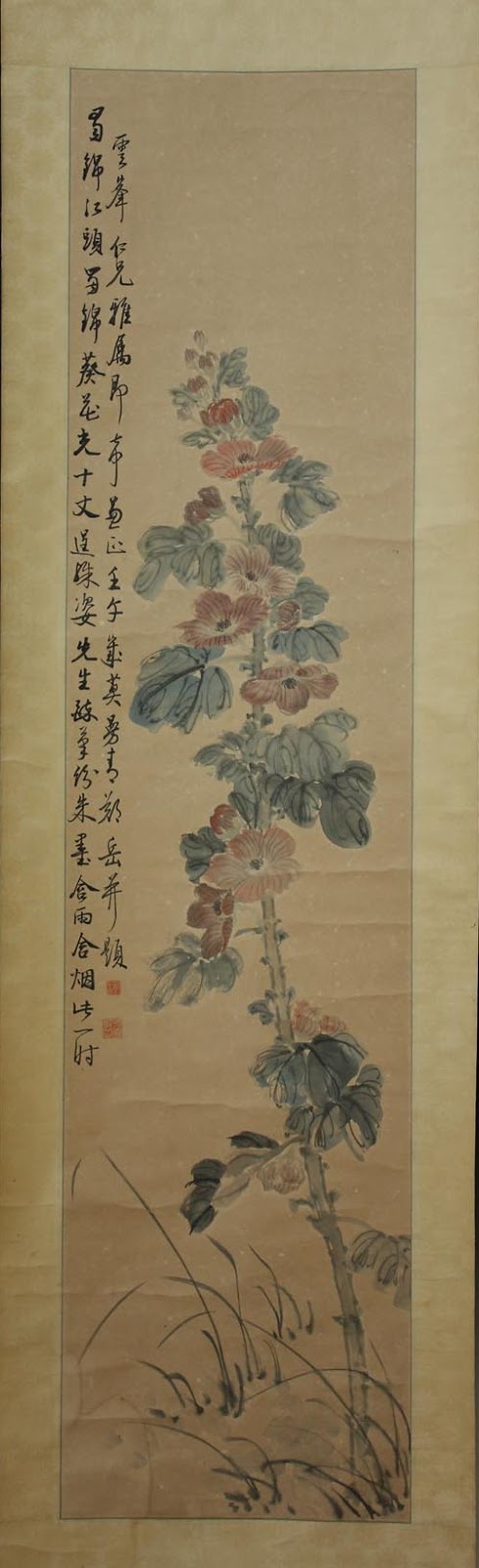

鄭曼青畫《蜀錦》軸,此作上款雲峰仁兄,應為上世紀武林大師高鳳嶺(1868-1944)之字。作者署款鄭岳,為太極拳名家,鄭氏太極的創始者。畫作於壬午(1942)年,為高逝世前兩年,當時鄭亦在大陸,鄭於1949來台。兩位武術高手的交會居然出乎意外地出現在畫作上。

鄭曼青的書畫成就自不待言,已有大量研究文字與成果(讀者有興趣可以參考後面的詳細介紹),儘管近年來開始出現不同聲音,多半針對其晚年畫作,例如胡蘭成就刻薄地評:「一涉狂悖妄誕,是有才亦不足觀,其才已被殺死,雖存典型,亦都走了味,走了樣了。」事實上,研究海上畫派的史家,對鄭曼青後期確實多有微辭,亦有就認爲他「未能于書畫更上層樓」。「惜乎多能」以致分散了精力,不能於一門技藝上有更高的成就。

這些評語當然可以做為參考,不過卻也凸顯一個現實問題,就是作品流通量的問題。縱觀書畫市場上暢銷的近現代書畫家,除了藝術成就外,流通數量是關係到其價格的關鍵因素。無論一位藝術家成就多高,數量稀少絕對都是嚴重致命傷,畢竟市場經濟規模就不夠大,對於有心投資的收藏家是不會有吸引力,當下最為熱門的齊白石、張大千、溥心畬、于右任等名家,每一個傳世的作品都相當龐大,無形中也讓更多人分享此市場大餅,參與的人一多名氣自然上來,當然作品本身業要經得起考驗,否則也只是曇花一現。

鄭曼青的問題正式在於此,只要簡單搜尋一下便可以發現,他流傳的書畫作品不多,拍賣場上看到的老是那幾件。儘管他在世時名氣甚大,甚至畫價也比現在高出許多(1929年杭州畫展一張畫約台幣五十萬,美國畫展則是訂兩萬美金),由於數量的稀少導致現代藏家不熟悉,才會落到如此地步。這當然是市場機制的自然運作,數量造成交易的下滑,連帶連價格有漲不起來,使得當年位居第一線的鄭曼青畫價遠遠落後同時期第二、三線的畫家,逐漸形成一種歷史的假象,進而引發藝術史家開始批評其藝術成就,好符合市場價格的走向。

北京保利國際拍賣有限公司2007迎春拍賣會中國近現代書畫,一件立軸僅拍得RMB3300,價格比那些現代小家還不如。隔年2008,香港富得拍賣行有限公司中國書畫及印章墨寶拍賣會中,拍得RMB7084,稍稍漲了一些。2010台灣的藝流國際拍賣精品秋拍中一件墨蘭拍出新台幣40000,雖然沒有設色,但是還是相當便宜。在台灣名氣如此大的鄭曼青,似乎也沒多少人記得。所幸,上海馳翰拍賣有限公司2010海外回流藝術品專場拍賣會,一件設色花卉立軸拍得RMB13800,不過距離鄭曼青當年畫價還相當遙遠。同年上海泓盛拍賣有限公司2010秋季拍賣會中國書畫(一)暨名家小品專場中,一建設色花草蟲攀上RMB48300,儘管價格一直在上揚,但是都未趕上當年水準。上海朵雲軒拍賣有限公司2010秋季藝術品拍賣會近現代書畫專場,也拍出一件設色花卉軸子RMB31360。

平心而論,鄭曼青晚年的作品就品質而言,確實勝過許多目前畫價比他高的近現代名家,因此確實相當委屈他,不過相信歷史最後會還給他一個公道。這些問題其實都與其晚年畫作有關,比較令人惋惜的是其早年作品,連帶也被打入冷宮,儘管成就甚高,價格依然低落。不過換個角度想,在中國經濟快速發展下,一堆近現代名家被吵翻天,難得還有像鄭曼青這種第一線的作家可以用低廉的價格收藏,對於真正懂得欣賞的藏家不啻是天上掉下的禮物。

以下是高鳳嶺與鄭曼青的介紹。

高鳳嶺為河北故城高莊人,近代著名武術家,武當太乙門派掌門人。1924年4月上海全國武術運動會18位武術名宿之一。武術史學家唐豪與馬西民二人合撰《中國武術大詞典》中〈記十八武術專家〉一文中,曾略介其特長:「高鳳嶺為猴形拳名手,更精於地躺拳。身手綿巧,步履輕捷,寡言笑,終日除演武外,心不旁騖。」

自幼拜河北景縣代陽諸名師,習練燕趙諸家名拳械:查、滑(華)、炮、洪、地躺、形意、八極、八卦、太極無不精通。後經河北深縣徐巷寇口村,再得到太乙門派 的傳授後,他以爐火純青的武功、形神兼備嫺熟的技藝、千姿百變的太乙拳術,打闖燕趙齊魯,名聲大振,人頌美譽「活猴子」。

1913 年濟南鎮守使馬良,倡導新武術,在濟南創辦武術傳習所,培養武術師資,特聘請高鳳嶺、王子平等武術名家執教。1928年後,他曾先後到中央國館、山東國術館,青島國術館任教。高鳳嶺曾任青島國術館教務主任及副館長,並在青島特別市《國術月刑》發表金剛十八式序等著作,當年宋美齡到青島,特別點名到青島國術館看高鳳嶺表演,高鳳嶺,韓冠州表演了猴戲八仙,陪同前往的有韓復渠、沈鴻烈、張之江、于右任、何應欽等。

在中央國館、山東國術館、青島國術館任教期間培養了大批傑出的愛國武術英才,如竇來庚、高守武、秘道存、林信齋、林秉禮(林經三)、陳盛甫、韓冠州等。

在中央國館、山東國術館、青島國術館任教期間培養了大批傑出的愛國武術英才,如竇來庚、高守武、秘道存、林信齋、林秉禮(林經三)、陳盛甫、韓冠州等。

鄭曼青,浙江永嘉人。生於1901年,逝於1975年。名岳,字曼髯,號蓮父,別署玉井山人,晚年勤學不輟,時時徹夜攻讀,又號夕長樓主,學不厭老兒等等。

鄭曼青幼年失怙,家境清貧,然而資質穎悟,過目成誦,隨母習詩書。十歲從其父生前好友汪香禪拔貢習畫,僅侍立研粉,觀畫養病而已。三年後轉健,燈下取其外祖母藥裹紙塗一花一葉、一蟲一鳥。十四歲,師母命其畫藤花,意寓南田、新羅之意,師喜而為訂紫藤花館潤例,自是鬻畫贍家,頗有餘資蒐集任伯年、趙撝叔諸家畫軸。復得知名女詞人之姨母張光紅薇老人指導,他在作詩上下了功夫。十八歲入燕京,因在報章與名士羅復堪、癭公昆仲以詩唱和,交成莫逆。遂膺郁文大學之聘,授詩學。由是得交鄭蘇戡、陳師曾、凌直支、姚茫父、王夢白諸家,經六載之薰陶,其畫乃沿白陽,青藤而鍾八大;書循逸少、北海上溯漢魏;詩則由清而宋而唐,俱見進境。十九歲到北京郁文大學代課講詩,與當時書畫名家往來密切,相與討論詩文書畫,並加入「甲子畫會」,結識陳半丁、齊白石等名家。

二十四歲,獲蔡元培賞識,推薦至上海國立暨南大學教書,同時帶他進入上海藝文界。接著因吳昌碩、朱古微的見重,被聘任為上海美術專門學校國畫系主任。「曼青詩人墨書畫冊,古拙跌宕,出之自然,雖與天池、雪个相近,乃能吸其精髓,棄其糟粕,年僅二十餘,進之不已,必成大家。」這是1926年,時年八十三高齡的吳昌碩題鄭曼青《甲子畫冊》(鄭曼青畫於1924年,時二十三歲)中的一段,對於當年二十五歲的鄭曼青作了人生預言。同年吳昌碩、朱彊村、鄭孝胥、蔡元培為鄭曼青定書畫潤格,贊其「以書家之筆力用於畫,故秀而特勁;以畫家之風致用於書,故正而不拘。其氣韻超逸,寄託遙深,因作品而表現高潔之個性,則書畫一致也」。1928年,與黄賓虹(1865-1955)共同創辦中國文藝學院,未滿三十的他當時擔任副院長,對他當然是極大的肯定。1929年,書畫家經亨頤等發起「寒之友社」,于右任、黃賓虹、鄭午昌、張善孖、張大千等均是社友,而鄭曼青是其中年齡最小的。當時上海有個著名的雅集「秋英會」,據說有人比較鄭曼青與張大千的作品,曰:「鄭曼青不得了,張大千一塌糊塗。」國畫家張大千先生七十四歲時在美國舉辦《張大千藝術四十年回顧展》,次年復在臺灣舉行。畫家自撰序言:「先友徐悲鴻最愛予畫,每語人曰:張大千,五百年來第一人也。」「予聞之,惶恐而對……,荷芰梅蘭,吾仰鄭曼青。」

鄭氏昔在滬濱任教上庠,某日應女弟子黃卓群邀宴〈當時的上海市長吳國楨夫人〉同席有洪士豪、陳定山、曹仲淵等名教授,高朋歡聚,暢談為快,宴畢見客廳懸掛青藤道士徐渭紫藤畫一幅,佇視良久,徘徊沉思,洪曰:「君如此喜愛此畫, 不妨借去欣賞數日。」鄭氏笑答:「不必,都已映入腦中。」返家即起筆仿作,翌日交洪士豪攜畫往吳府比對,大為驚歎,兩畫雖大小不一,但怖局一模一樣,其枝 幹交叉與線條縱橫亦完全相同,眾皆驚為奇才,歎為觀止,傳為藝壇佳話。(徐憶中《詩書畫拳醫:五絕奇士鄭曼青》)

1929年, 鄭曼青在杭州舉行畫展,書畫行家張冷僧前來參觀,在展場一連多日徘徊揣摹,獨鍾一幅白菜,因訂潤五百大洋,超過其能力負擔,多次與在場人員議價未果,截至 展期結束前一日,張冷僧預付定金,並云:「俟餘款到時再來取畫」,詢其故,答以「需多方告貸籌措」,執事人員將上情告知,鄭曼青不加思索,促人將畫包紮連訂金一併送贈,且曰:「識我畫風,乃我知音」,張冷僧大喜過望,傳為藝壇佳話。(徐憶中:《詩書畫拳醫:五絕奇士鄭曼青》)民國時期一塊大洋約合現在的台幣1000元,所以是新台幣五十萬左右。

三十年代初,徐悲鴻組織數百幅中國畫精品親赴西歐七國舉辦大型「中國近代繪畫展覽」,展出晚清、民國期間的優秀作品。1933年在法國巴黎舉辦時,引起轟動,法國政府購藏齊白石、徐悲鴻等中國畫家佳作十五幅,其中有鄭曼青《花卉圖》一幅。

二十五歲拜名醫宋幼庵為師,研習醫道,成為國醫聖手,當選全國中醫師公會理事長,又被推選第一屆國民大會代表。二十七歲在上海從楊澄甫習太極拳,潛心研習,將心得整理成「鄭子太極拳十三篇」。三十歲後,摒棄一切教職,拜江南大儒錢名山為師,專攻經子之學、四書五經與諸子百家。鄭曼青天生異稟,每習一藝必全力貫注,既博且精,得「詩、書、畫、拳、醫」五絕之譽。

抗日戰爭勝利後,一般名流雅士,夏日多隨手攜帶紙扇驅暑,扇面由名家題字繪畫者視為高雅,一日鄭氏與章士釗〈行嚴〉於上海名律師洪士豪寓邸相遇,章持摺扇, 一面繪有花卉,一面純白,洪調侃曰:「老兄:如今國土重光,你還是半壁江山」。章笑答:「可惜已裝成扇骨,不然請兄等大筆一揮,豈不完美」。鄭氏曰:「無妨無妨」;章遂將紙扇留下,鄭氏返家後自行磨墨,濃如膏漆,展扇於案,濡墨調水作畫,既不用壓板,又不須燙平,但見揮毫自如,且墨色深淡聯成一氣,畫成詢 其故,答曰:「先使筆心飽含濃墨,然後和水而下,則筆心墨濃筆尖墨淡,自然流暢,無滯無礙,此乃書法之秘訣也」,章獲此扇視為至寶,常與法界同仁洪士豪、 馬壽華等,論及此不傳的書法竅要,莫不津津樂道。(徐憶中《詩書畫拳醫:五絕奇士鄭曼青》)

1949年政府播遷來台,鄭曼青與于右任、陳含光、張昭芹、馬紹文、張鏡微等結詩社,與馬壽華、陶藝樓、陳方、張穀年、劉延濤、高逸鴻組「七友書畫會」,並參與發起中華民國畫學會,獲選為理事兼國畫委員會主委,受聘為全國美展、全國書畫展籌備委員兼評審委員等。二十多年來,先後舉行國內外個展多次,尤其在巴黎國家畫廊與紐約世界博覽會的展出,莫不讓西方畫家心折,譽為東方水墨大師。

鄭曼青在美國某次個展,有美商前來觀賞,見有二烏龜之長條,標價美金兩萬元,久久不忍離去,次日又來問執事人員:「有否折扣?」答曰:「否」,越數日展畢,正忙於收拾打包時,該富商持款求購,鄭氏告以逾時不售,曰:「何故?」答:「汝愛汝財,我愛我畫,各擁所有,何必交換。」富商悵然離去,鄭氏仰天長笑曰:「千金散盡可復回,此畫一去不再來」,遂珍藏之,直到一九八二年,他逝世後由鄭夫人贈送故宮博物院收藏。(徐憶中《詩書畫拳醫:五絕奇士鄭曼青》)

1963年,鄭氏在法國國家畫廊舉行畫展,隨同譯員國大代表庾家麟〈國劇名伶張正芬之夫〉返台後語人曰:「我在巴黎曾邀約當代世界印象派大師畢卡索與鄭老師晤面,交換 中西畫像之差別,與不同之風格,豈知鄭老師閱覽畢氏畫後而拒絕之,認為道不同不相為謀。翌年張大千先生以相似情形與畢氏交談,竟成莫逆,惺惺相惜,互為揄 揚,成為世界二大畫派之名人。」由此可見鄭氏恪守書生本色,擇善固執,不羨虛名,更不願藉他人增光。(徐憶中《詩書畫拳醫:五絕奇士鄭曼青》)

中研院出版的《熊丸先生訪問紀錄中,談到了鄭曼青教授宋美齡書畫始末,「夫人學了三四年後,畫境已相當高,連鄭曼青也認為夫人畫得不錯。然而外面的人都不相信,認為夫人的畫一定是鄭曼青捉的刀。」這些話也傳到宋美齡耳裡,於是為西席的鄭曼青建議宋美齡在教師節那天宴請張大千、黃君璧、高逸鴻、邵幼軒、孫多慈等名家餐敘,飯後再當場揮毫,便可闢謠。「那天飯後,夫人便建議大家共同合作一幅畫,因為實在難得,大家便請夫人先開頭。夫人在宣紙上畫了一棵松樹,大家看後都呆了,因為松樹在國畫中實在不容易 畫好,但夫人那棵松樹確實畫得很好……從那以後,再沒人敢說夫人的畫是鄭曼青代的筆,因為大家都親眼看到了。」這段記事很傳神的紀錄了鄭曼青為宋美齡設計的細膩身段,並展現鄭對宋的繪畫教育有成。

鄭曼青在水墨中的厚、重、拙、大,是很不易的成就。其在技法上的「用水」,最令人感到生意盎然,在點染皴擦之間都能洞察墨彩中流動的水韻,畫成而猶溼,令人折服。而宋美齡所畫的牡丹、芙蓉、蘭草厚拙,很得鄭的神韻而雍容。在「七友畫會重要活動展覽年表」裡,有宋美齡邀請鄭曼青、彭醇士等人赴官邸雅集,「談繪畫理論與技法,並合作花卉數幅」等記載。而鄭曼青參與的七友畫會展覽中亦能見到宋美齡觀展的身影,足見不易許人的宋美齡對鄭之重視、對繪事之深好。宋美齡為《鄭曼青先生書畫特展目錄》作序時說:「畫中或繁或簡,疏密二體無一不以平衡和清朗的方式清晰展現了他的創作意圖,不滯於手,不凝於心。他的筆觸挺刃,卻不失於細節,別人需數筆勾勒者,他往往一筆到位。每一朵花卉中傳達出的生動氣韻都恍如畫家生命的延續,運筆與其人渾然一體。他以筆墨紙硯作為傳達精神的媒介,在自然樸拙中抵達卓越的藝術高度。」

鄭曼青書法王羲之、李邕,晉唐名家法帖無不臨寫,遂自成圓渾醇厚之風。畫乃追法陳淳、徐渭、八大山人,尤能得八大之神韻。畫由工筆花鳥入手,其後亦攻山水,力求寫意,簡拙、雅逸與醇厚是特色。憑藉書法深厚之功力,其繪畫中富有書寫趣味,畫中又有詩意,詩書畫完全融為一體。其詩醇朴 真摯,不事彫飾,其書圓渾平實,力透紙背,其畫逸筆草草,皆如金剛杵,運墨潤滋,用水亦厚,構圖大巧,望之若拙。數十年來綜其心得,以厚、重、拙三者勉後學,一洗當代浮華纖巧之習。

蔣復璁:「曼青先生畫則山水花卉無不工,總以渾厚為宗。山水喜梅花道人之厚潤,而參以八大之簡約。花卉其初有意於青藤與白陽,多勁捷之筆,後頗避之。朋友間有力追勁捷者,婉勸之云:『吾早年亦嘗沉潛於此,孜孜數十年,乃覺勁捷之力易盡,乃復歸於緩約渾凝。』故晚年花卉取徑八大而多蒼潤,用筆則愈趨愈簡,愈簡愈工,生平作畫,必鍛煉深思而後出,未嘗輕易為之,故世人獲之者如得吉光片羽,珍襲寶愛。」(蔣復璁《鄭曼青先生書畫特展目錄》序)

章左平:「曼叔之畫,其初醉心於青藤(徐渭)、白陽(陳淳)、八大山人,筆力雄健、挺秀拔俗,尤善於用墨,講究以一筆畫能墨分五彩。生平最愛畫荷花,因出生於六月二十五,後荷花生日一日,故自稱蓮父。去台前未見其作山水畫,去台後兼畫山水,其山水畫尊梅花道人(吳鎮)。據我所知,其去台前,水墨花卉即為畫壇獨步,無論是張大千、徐悲鴻、謝稚柳、唐雲等名畫家都嘉許之。」 (章左平《我的表叔鄭曼青》)

于右任曾讚其「一代奇才,他人視為至難之事,彼則優為之。」誠非虛譽。鄭氏著作等身,悉以弘揚傳統文化為宗旨,遺著有詩、書畫、醫、拳、國學等等,而其中書畫有:〈鄭曼青畫集〉、〈曼髯寫意〉、〈鄭曼髯書畫集〉、〈曼髯三論詩書畫〉等。

沒有留言:

張貼留言