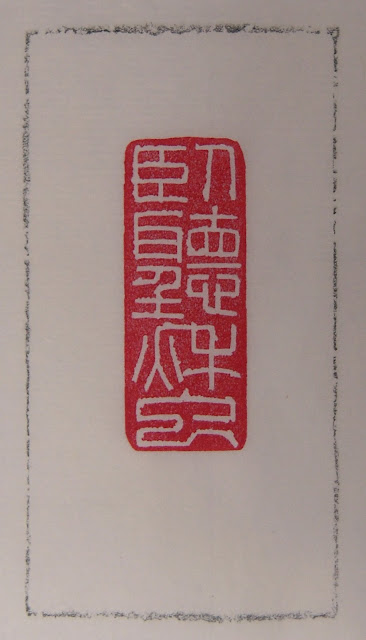

近年來,台灣篆刻界興起刻製佛手或是佛像的旋風,也產生不少優秀的作品,其中何炎泉更是其中之佼佼者。在觀看佛手的篆刻作品時,一般觀眾會有越細越好的迷思,認為只要細就是功力好,事實上印章欣賞是看線條的質感,好壞的評斷並不是只有粗細,細的線條有質感差的,粗線也有優質的。只要仔細看看此印,可以發現篆刻家所追求的線條不僅光潔細緻,還具備相當的挺勁度。缺乏力量的篆刻線條無異於麵條,連麵條大家都會講究口感上的彈性,何況篆刻藝術。除了挺勁的力量,白描繪畫傳統中的流暢度表現更是難得,這也是經常被忽略的部份。在繪畫史上,線條流暢度的最佳表現可以參考李公麟五馬圖,無論是馬或是人物,其線條運行無阻,外表看似柔軟,實則剛健挺勁其中,就像富有彈性的鋼絲。

另外一方印為:臥聽秋蟲。此印採單刀直入手法,保留一邊斑剝效果,取法古代鑿印效果。比較巧思的是,作者捨棄鑿印的繆篆體,改採小篆的篆法,讓全印在古樸殘損中保有婉轉的筆意。

作者介紹:

何炎泉,1974出生於台灣台北,目前為臺北故宮書畫處研究人員。台灣大學藝術史研究所碩士,波士頓大學藝術史博士,專長中國書法史、書畫鑑賞、篆刻史,本身亦長期從事書法、篆刻創作。雖然致力於博物館工作與藝術史研究,學術上已取得不錯成績,然在創作上也未有所偏廢。為免染上時習,他刻意疏離當代書法篆刻活動,以求個人風格的獨立發展,其創作風格目前已趨成熟,未來發展更值得期待。

策展與專書:

2016妙合神離-董其昌書畫特展暨圖錄(負責董其昌書法)

2014明四大家特展:沈周特展暨圖錄(負責沈周書法)

2013毫端萬象:祝允明書法特展暨圖錄

2010五體千字文選輯

2009千字文書法展

2008晉唐法書名蹟特展暨圖錄(負責部份選件)

2006大觀─北宋書畫特展暨圖錄(負責部份書法選件)

2006書法美術館巡禮

代表學術著作:

澄心堂紙與乾隆皇帝:兼論其對古代箋紙的賞鑑觀,故宮學術季刊,33:1(2015.09),頁315-366。

陳淮的書畫收藏與嘉慶皇帝的《秘殿珠林.石渠寶笈》三編,故宮學術季刊,32:3(2015.03),頁139-179。

北宋的毛筆、桌椅與筆法,故宮學術季刊,31:3(2014.03),頁57-102。

晉唐法書中的節筆現象與摺紙文化,國立臺灣大學美術史研究集刊,35(2013.09),頁1-48。

張瑞圖(1570-1641)行草書風之形成與書法應酬,國立臺灣大學美術史研究集刊,19(2005.09),頁133-153。

晚明書家張瑞圖之歷史形象與書史地位,故宮學術季刊,22:2(2004年冬),頁67-99。

沒有留言:

張貼留言